Erklärung botanischer Fachausdrücke (Heinrich Hofmeister & Eckhard Garve)

Aus Offene Naturführer

| Quelle: | Heinrich Hofmeister & Eckhard Garve (2006). Lebensraum Acker. Verlag N. Kessel, ISBN-13: 978-3-935638-61-6; ISBN-10: 3-935638-61-2. Die vorliegende Zweitpublikation erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung der Autoren und des Verlages. (Autorisierte Zweitpublikation) |

| Hinweis: | Dieser Schlüssel ist mit den Autorennamen gekennzeichnet und die Mitarbeit ist auf Heinrich Hofmeister, Eckhard Garve beschränkt. Auf der Diskussionsseite sind Kritik und Verbesserungsvorschläge willkommen! |

Achäne: kleine einsamige Schließfrucht (z. B. Korbblütengewächse), bei der die Samenschale eng der Fruchtwand anliegt und die aus unterständigem Fruchtknoten hervorgegangen ist — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Ährchen: Teilblütenstand der Süßgräser, bestehend aus Ährchenachse, Hüllspelze(n), Deckspelze(n) und Blüte(n) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Ähre: Blütenstand mit ungestielten Blüten, die längs einer Hauptachse angeordnet sind — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

annuell: ↗ einjährig

Anökophyt: Pflanze ohne ursprüngliche Vorkommen auf Naturstandorten (obligatorisches Unkraut) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

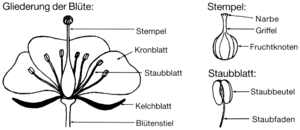

Anthere (Staubbeutel): oberer, den Pollen enthaltender Teil des Staubblattes — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Archäophyt: ursprünglich nicht einheimische Pflanzenart, die durch die Mithilfe des Menschen von der Jungsteinzeit bis zum Ende des Mittelalters nach Mitteleuropa gelangt ist (viele Ackerwildkräuter) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

ausdauernd (perennierend): Pflanze, die mehr als zwei Jahre lebt und mehrfach blüht und fruchtet; ausdauernde Pflanzen sind fest im Boden verankert und lassen sich meist nur schwer mit der Wurzel herausziehen — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Ausläufer: horizontaler, ober- oder unterirdisch kriechender Seitenspross zur vegetativen Vermehrung — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

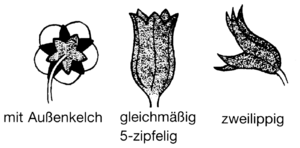

Außenkelch: zusätzliche kelchblattartige Hochblätter, die den Kelch am Grund umgeben (z. B. Malvengewächse) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Balgfrucht: Streufrucht, die von einem Fruchtblatt gebildet wird und sich nur an der Bauchnaht öffnet — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Bastard: ↗ Hybride

Beere: Schließfrucht, bei der die gesamte Fruchtwand aus Fruchtfleisch besteht, in das die Samen eingebettet sind — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

bewimpert: am Rand mit kurzen, steif abstehenden Haaren — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

bienn: ↗ zweijährig

Blättchen: Teilblatt eines zusammengesetzten Blattes — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Blatthäutchen: ↗ Ligula

Blattscheide: scheidenförmig den Stängel umgebender Blattgrund (z. B. Süßgräser) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Blattspreite (z. B. Süßgräser): — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Blütenhülle (Perianth): Kelch-, Kron- oder Perigonblätter — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Brutzwiebel (Bulbille): oberirdische, zwiebelförmige Brutknospe, die abfällt, sich bewurzelt und vegetativ eine Tochterpflanze bildet (z. B. im Blütenstand von Lauch-Arten) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Bulbille: ↗ Brutzwiebel

Chamaephyt: Staude oder Zwergstrauch, deren Erneuerungsknospen im Winter etwa 10–30 cm über der Erdoberfläche liegen — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Cyathium: blütenähnlicher Teilblütenstand der Wolfsmilch-Arten — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Deckspelze (Lemma): spelzenförmiges Tragblatt der Einzelblüte am Ährchen der Süßgräser, begrannt oder unbegrannt — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Diaspore: Verbreitungseinheit der Pflanzen (z. B. Same, Frucht, Teil des Blütenstandes, Brutzwiebel) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

diözisch: s. zweihäusig — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

diözisch: ↗ zweihäusig

diploid: mit doppeltem Chromosomensatz (2 n) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Dorn: stechendes Gebilde, das aus der Umgestaltung eines Pflanzenteils (Spross, Blatt, Nebenblatt) entstanden ist — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

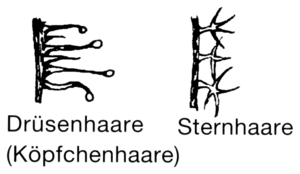

Drüsenhaare: Haare, die Sekrete ausscheiden; meist als Köpfchenhaare ausgebildet — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

einhäusig (monözisch): ♂ und ♀ Blüten befinden sich auf einer Pflanze — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

einjährig (annuell): Pflanze, die innerhalb eines Jahres (bei Winterannuellen nicht innerhalb eines Kalenderjahres!) keimt, blüht, fruchtet und abstirbt (Therophyt); einjährige Pflanzen lassen sich leicht mit der Wurzel aus der Erde ziehen — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

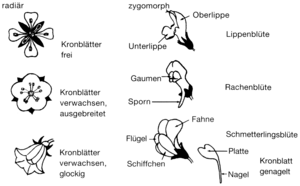

Fahne: oberes Kronblatt der Schmetterlingsblütengewächse — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Fiederblatt: Teilblatt 1. Ordnung eines gefiederten Blattes — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Flügel: 1. die beiden seitlichen Kronblätter der Schmetterlingsblütengewächse; 2. flache, hervorstehende Säume an Stängeln, Blattstielen, Früchten, Samen und a. — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Form (forma): systematische Rangstufe unterhalb der Varietät — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

forma: ↗ Form

freikronblättrig: mit freien, nicht miteinander verwachsenen Kronblättern — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Frucht: Blüte im Zustand der Samenreife — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Früchtchen: Teilfrucht, die aus einem Fruchtblatt besteht und sich einzeln ablöst; bei Blüten mit mehreren freien Fruchtknoten (z. B. Hahnenfuß-Arten) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Fruchtknoten (Ovar): unterer, meist verdickter Teil der Fruchtblätter, der die Samenanlagen enthält — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Gaumen: vorgewölbter Teil der Unterlippe bei Rachenblüten — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

geflügelt: Pflanzenteil (z. B. Stängel, Blattstiel, Frucht, Same) mit flachen, hervorstehenden Säumen — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Geophyt: ausdauernde Pflanze, deren Überwinterungsorgane (Zwiebeln, Rhizome, Knollen) unter der Erdoberfläche liegen — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

geschnäbelt: s. Schnabel — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Gluma: ↗ Hüllspelze

Granne: steife, verlängerte Borste, z. B. an Deckspelzen der Süßgräser — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

haploid: mit einfachem Chromosomensatz (n) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Hemikryptophyt: ausdauernde Pflanze, deren Erneuerungsknospen im Winter unmittelbar an der Erdoberfläche liegen (z. B. Rosettenpflanzen) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Hochblatt: einfach gestaltetes, oft verkleinertes Laubblatt in der Blütenregion, mitunter auffällig gefärbt — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Honigblatt (Nektarblatt): Blütenblatt, das Nektar absondert, verschieden gestaltet, teilweise kronblattähnlich — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Hüllblatt (Involucralblatt): Hochblatt an der Basis von Blütenständen (z. B. Köpfchen), oft Teile des Blütenstandes einhüllend — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Hüllchen: Hochblätter an der Basis eines Döldchens bei den Doldenblütengewächsen — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Hülle: Hochblätter an der Basis eines Blütenstandes, z. B. bei den Korbblütengewächsen und Doldenblütengewächsen — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Hüllspelze (Gluma): Spelze an der Ährchenbasis der Süßgräser, fast immer unbegrannt — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Hülse (Legumen): Streufrucht, die aus einem Fruchtblatt hervorgegangen ist und sich an Bauch- und Rückennaht öffnet, z. B. Schmetterlingsblütengewächse — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Hybride: Bastard, Mischling; durch Kreuzung von Eltern hervorgegangen, die verschiedenen Sippen (Arten, Unterarten usw.) angehören; Hybriden werden bei der wissenschaftlichen Benennung durch das Hybridzeichen "×" gekennzeichnet; z. B. Medicago x varia — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Hypocotyl: Stängelabschnitt zwischen Wurzelhals und Keimblättern — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Infloreszenz: Blütenstand — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Internodium: Sprossabschnitt zwischen zwei Knoten — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Involucralblatt: ↗ Hüllblatt

Kapsel: Streufrucht, die aus zwei oder mehr verwachsenen Fruchtblättern gebildet wird — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Karyopse: kleine einsamige Schließfrucht der Süßgräser, bei der die Samenschale mit der Fruchtwand verwachsen ist — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Klause: einsamige Teilfrucht eines mehrteiligen Fruchtknotens (z. B. Raublattgewächse, Lippenblütengewächse) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Knolle: kugel- oder spindelförmig verdicktes Speicherorgan von Spross oder Wurzel, meist unterirdisch — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Knoten: Blattansatzstelle am Stängel — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Köpfchen: Blütenstand, bei dem die meist zahlreichen Blüten ungestielt auf einem gemeinsamen Köpfchenboden sitzen (z. B. Korbblütengewächse) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Legumen: ↗ Hülse

Lemma: ↗ Deckspelze

Ligula (Blatthäutchen): häutige Bildung am Übergang zwischen Blattscheide und — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Lodicula: ↗ Schwellkörper

monözisch: ↗ einhäusig

Nagel: stielförmige Verschmälerung am Grund eines Kronblattes — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Nebenblatt (Stipel): seitliche Auswüchse des Blattes an der Basis — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Nebenblattscheide: ↗ Ochrea

Nebenkrone: kronenartige Bildung innerhalb der Blüte, aus Auswüchsen der Kronblätter gebildet (z. B. bei einigen Nelkengewächsen) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Nektarblatt: ↗ Honigblatt

Neophyt: ursprünglich nicht einheimische Pflanzenart, die durch die Mithilfe des Menschen nach dem Ende des Mittelalters bzw. seit der Entdeckung Amerikas nach Mitteleuropa gelangt ist — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Niederblatt: schuppenförmiges Blatt an Rhizomen, Sprossknollen, Ausläufern und a. — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Nussfrucht: einsamige Schließfrucht mit verholzter Fruchtwand — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Ochrea (Tute, Nebenblattscheide): röhren- bzw. tütenförmige, stängelumfassende Verwachsung von Nebenblättern bei Knöterichgewächsen — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Ovar: ↗ Fruchtknoten

Palea: ↗ Vorspelze

Pappus: Haare, Grannen, Borsten oder Schüppchen, die anstelle des Kelches stehen, und oft als Flugorgan ausgebildet sind, z. B. bei vielen Korbblütengewächsen — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

perennierend: ↗ ausdauernd

Perianth: ↗ Blütenhülle

Perigon: gleichförmige Blütenhülle ohne Differenzierung in Kelch und Krone — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Platte: verbreiterter oberer Teil eines Kronblattes — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

radiär (radiärsymmetrisch): Blüte mit mehr als 2 Symmetrieachsen — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

radiärsymmetrisch: ↗ radiär

Rhizom: unterirdischer, meist waagerecht wachsender, verdickter Speicherspross mit kurzen Internodien und Niederblättern — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Rispe: Blütenstand mit verzweigten, mehrblütigen Seitenästen, die längs einer Hauptachse entspringen — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Rosette: Blattanordnung grundständiger Blätter, die dicht gedrängt an der Sprossbasis einer Pflanze stehen — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Same: Verbreitungseinheit, die aus der Samenanlage im Fruchtknoten entstanden ist und meistens aus Keimling (Embryo), Nährgewebe (Albumen) und Samenschale (Testa) besteht — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Schiffchen: die beiden unteren verwachsenen Kronblätter der Schmetterlingsblütengewächse — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Schließfrucht: Frucht, die sich bei der Reife nicht öffnet, d. h. die Samen bleiben in der Frucht und werden mit ihr ausgebreitet, z. B. Nussfrucht — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Schnabel: schmale Verlängerung eines Pflanzenteils, z. B. Spitze einer Frucht (manche Kreuzblütengewächse) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Schötchen: s. Schote, aber weniger als 3-mal so lang wie breit — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Schote: zweiklappig aufspringende Streufrucht, meist mit falscher Scheidewand; Frucht mehr als 3-mal so lang wie breit (z. B. Kreuzblütengewächse) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Schwellkörper (Lodicula): kleines schwellfähiges Organ der Süßgräserblüte, das zur Blütezeit das Ährchen auseinanderspreizt — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

selten: als Häufigkeitsangabe: Pflanze kommt in Deutschland nur an wenigen Wuchsorten vor — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Sippe (Taxon): systematische Einheit beliebigen Ranges — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Spaltfrucht: Schließfrucht, die zur Reifezeit entsprechend den Fruchtblattgrenzen in einsamige Teilfrüchte zerfällt (z. B. Doldenblütengewächse) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Spelze: kleines schuppenförmiges und trockenhäutiges Blatt im Blütenstand von Süßgräsern und Sauergräsern — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Spirre: rispenartiger Blütenstand, bei dem die Seitenäste die Hauptachse so stark übergipfeln, dass eine Trichterform entsteht — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Sporangium: kapselähnlicher Behälter, in dem Sporen gebildet werden — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Spore: haploide, einzellige und einkernige Verbreitungseinheit — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Sporn: kegel-, keulen- oder sackförmige Ausstülpung von Blütenhüllblättern — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Sporophyll: sporangientragendes Blatt — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Spreublatt: unauffälliges, schuppen- oder borstenförmiges Tragblatt der Blüten auf dem Köpfchenboden, z. B. bei vielen Korbblütengewächsen — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Stachel: stechendes Gebilde, durch Auswüchse der Epidermis (Oberhaut) und darunterliegender Gewebeschichten entstanden (z. B. Rose, Brombeere); im Gegensatz zu Dornen entsprechen sie nicht umgewandelten Sprossen oder Blättern — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Staubbeutel: ↗ Anthere

Sternhaar: Haar, das sternförmig verzweigt ist — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Stipel: ↗ Nebenblatt

Streufrucht: Frucht, die sich bei der Reife öffnet und die Samen freigibt (z. B. Kapselfrucht) — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Subspezies (Unterart): systematische Einheit unterhalb der Art, die neben morphologischen Unterschieden vor allem durch geographische oder ökologische Eigenständigkeit charakterisiert ist, verschiedene Subspezies sind in Kontaktzonen meist durch Übergangsformen verbunden — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Synonym: einer von zwei oder mehr Namen für dieselbe Sippe — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Taxon: ↗ Sippe

Therophyt: einjährige Pflanze — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Tragblatt: Blatt, aus dessen Achsel sich ein Blütenstand, eine Einzelblüte oder ein vegetativer Spross entwickelt — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Tute: ↗ Ochrea

Unterart: ↗ Subspezies

varietas: ↗ Varietät

Varietät (varietas): systematische Einheit unterhalb der Art bzw. der Subspezies, bei der die morphologischen Unterschiede nicht mit einer geographischen Eigenständigkeit der Sippe gekoppelt sind. — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

vegetative Vermehrung: ungeschlechtliche Vermehrung, z. B. durch Ableger, Sprossknollen, Brutzwiebeln — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

verbreitet: als Häufigkeitsangabe: Pflanze, die in Deutschland häufig ist und deren Verbreitungsgebiet höchstens kleine, regionale Lücken aufweist — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

verwachsenkronblättrig: mit ± miteinander verwachsenen Kronblättern — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Vorblatt: das erste Blatt (bei Zweikeimblättrigen meist 2) an Seitenachsen, z. B. Blütenstielen, meist durch besondere Form oder Stellung von den anderen Blättern unterschieden — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Vorspelze (Palea): schuppenförmige, oft zarte Spelze der Süßgräserblüte, die sich gegenüber der Deckspelze befindet — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Wickel: Blütenstand, bei dem die mit einer Endblüte abschließenden Äste jeweils nur von einem Seitenast fortgeführt und übergipfelt werden, wobei die Seitenäste abwechselnd links und rechts ausgebildet werden (z. B. Vergissmeinnicht); Wickel sind im Knospenzustand spiralig nach unten gekrümmt — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

zerstreut: als Häufigkeitsangabe: Pflanze, deren Verbreitungsgebiet in Deutschland größere Lücken aufweist — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

zweihäusig (diözisch): ♂ und ♀ Blüten befinden sich auf verschiedenen Pflanzen — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

zweijährig (bienne): Pflanze, die im Frühsommer des ersten Jahres keimt und Blätter hervorbringt und im Sommer des zweiten Jahres blüht, fruchtet und abstirbt — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Zwiebel: Speicherorgan mit gestauchter Sprossachse und schuppenförmig verdickten Blättern — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

zwittrig: Blüten, die sowohl Staubblätter als auch Fruchtblätter enthalten — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

zygomorph: Blüte mit nur einer Symmetrieebene — Quelle: Hofmeister & Garve 2006

Abbildungen

|

- Zurück zu: Einführung in die Pflanzenbestimmung

- Weiter mit: Bestimmungsschlüssel für die Pflanzenfamilien

- Zur Übersicht